案件事实经过:近日,上海64岁的老陈在某交友软件上认识了“90后”女子张某,尽管有着30多岁的年龄差,但两人却越聊越投机。张某告诉老陈,自己是单身母亲,已经怀孕8个月了,家里还有一个5岁的女儿,孩子的生父从来没有照顾过她们,早已失去联系。老陈对她的不幸遭遇充满怜悯,还安慰会照顾她一辈子。张某对此满心憧憬。而老陈也确实对张某呵护有加,多次转钱。张某谎称女儿白血病等理由,向老陈借款,短短9个月被掏空430多万元。与此同时,张某在某直播平台上迷上一男主播,为其打赏260多万元。老陈出借的钱,大部分是他向亲戚朋友借的。随着债主一个个上门,老陈随后报了警。张某被公安机关抓获归案,骗来的430余万元已被她挥霍一空,老陈妻离子散卖房还债。近日,经长宁区检察院提起公诉,张某因诈骗罪被判处有期徒刑13年,剥夺政治权利3年,并处罚金人民币45万元。

律师说法:

该案裁判文书或已公开。暂以此为据,补充几个事实细节:

1. 题述女子1991年生人,确系“90后”,这一点倒没骗人;2.题述女子曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月;3.判决书未提及题述女子婚姻状况、生育状况;4.判决书未提及题述女子与题述“陈大爷”线下有过接触;5.题述女子为骗取款项所虚构的身份及事实具体包括:编造并使用其母、律师、法官、领导等多个身份,虚构缴纳医疗费、办理丧事、出售房产及狗场、疏通关系等事实。6.判决书未提及题述女子“打赏主播事宜”,但确记载其将430余万元用于个人挥霍,审理期间仅退赔“陈大爷”1万元。由此可见,这是一起典型的【婚恋型诈骗案件】,极具警示意义!至于说【被告人斥资百万打赏男主播】一节,应首先被理解为【诈骗定罪之关键事实】。 (虽然该情节蛮有话题性,但从法律角度而言,“挥霍一空”十分关键,“如何挥霍”并不重要)

借本题简单聊聊【婚恋型诈骗案】的“定罪问题”。

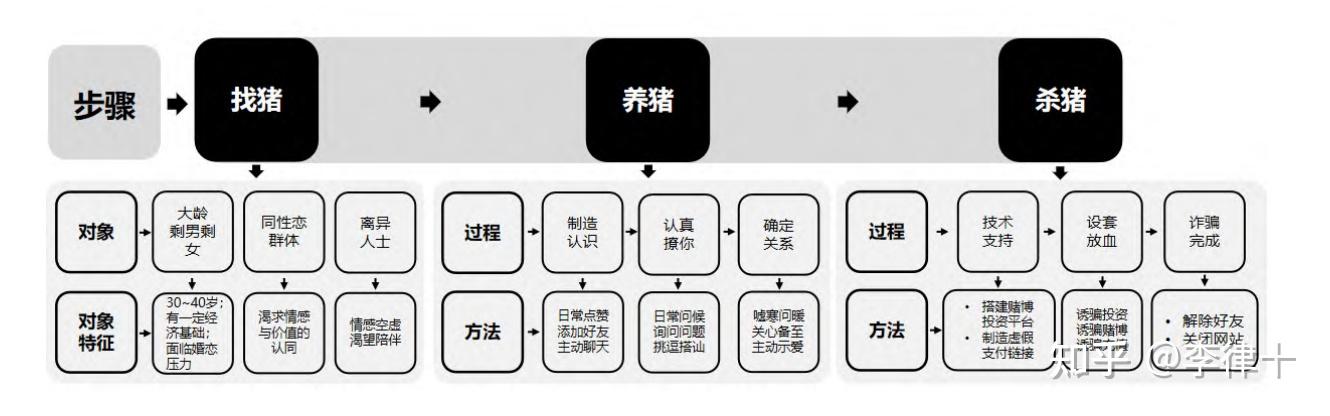

1. 何为“婚恋型诈骗”? 广义上讲,“婚恋型诈骗”泛指行为人基于与被害人之间的“婚恋关系”而实施的诈骗。 细分来说,如果“婚恋关系”本身为“假”(只是被害人信以为真),那就是【杀猪盘】。如果“婚恋关系”本身为真(行为人、被害人真实恋爱),但行为人确存在“虚构事实、取财占有”的情况,也构成“诈骗罪”,属于【婚恋型诈骗】的狭义指代。 当然,如果从行为人与被害人是否存在接触考量,婚恋型诈骗还可分为接触式与非接触式。 按照上述分类,题述案件大概率属于【非接触式、“杀猪盘”类婚恋诈骗】。

2. 如何认定【婚恋型诈骗】? 就题述案件而言,认定“诈骗罪”并不困难: (1)题述女子虚构身份(离异、单亲妈妈等);(2)题述女子虚构事实(虚构缴纳医疗费、办理丧事、出售房产及狗场、疏通关系等);(3)题述女子故意取财,数额特别巨大(430余万元);(4)题述女子取财后用于挥霍(无归还意愿,具有非法占有目的);但对于实务中确实存在的【狭义婚恋诈骗案】(即“真感情、接触式”)而言,在行为人与被害人确实存在真实婚恋关系的情况下,其经济往来是否构成“诈骗”存在较大的认定难度。 浅举一例: 行为人事后向被害人打“借条”,且婚恋期间存在经济往来,是否影响诈骗罪的认定? 法院观点:(在案证据)能够认定被告人对于王某1和李某1的财物主观上具有非法占有的目的,且将以结婚彩礼等为由骗取所得财物大部分用于赌博挥霍,使被害人的财产受到严重损失,故其行为已构成诈骗罪,案发后被告人虽然向李某1打了借条,但其犯罪行为既遂,打借条只是出于急于脱身、逃避刑事法律制裁的目的,故被告人的辩解不能成立,本院不予采纳。另查明,被告人曾经给李某1微信转款5800元,但这是被告人对于李某1的财物具有非法占有的目的实施诈骗行为而支付的成本,不能从犯罪数额中予以扣除,但可以在退赔被害人的经济损失中予以核减,故被告人的辩解不能成立,本院不予采纳。

3. 实务中有没有相关【无罪判例】? 有必要铺陈两起公诉后宣判行为人无罪的“婚恋型诈骗案”,以阐明此类案件的审查重点,亦提醒胖友们时刻警惕骗局、陷阱。即便刑事追诉可以作为“挽损追责”的最后一招“杀手锏”,且不说追赃退赔的效果未必明显,有时甚至连“诈骗定罪”都存在认定困难。 浅举两例: 当在案证据无法证明被告人具有非法占有被害人财产的主观故意时,难以认定其构成诈骗罪。 诉辩过程: (1)公诉机关指控被告人隐瞒真实身份与被害人交往;被告人予以否认。法院最终结合被告人交友网站注册信息、收款账户名等证据,采信被告人辩解。(2)公诉机关指控被告人谎称自己是万家乐燃气具有限公司的区域代理;被告人举证证明自己案发前确实经营万家乐热水器专卖店,没有虚构事实,该店到现在还在经营。法院最终采信被告人辩解。(3)公诉机关指控被告人谎称自己拥有多处房产和商铺,带领被害人参观自己的物业;被告人予以否认。因该指控只有被害人的报案陈述予以证实,法院最终被告人辩解。(4)公诉机关指控被告人虚构母亲病重为借口向被害人借款人民币5.5万元,被告人予以否认,称其只是以做生意需要资金周转为由向被害人借款。因该指控无证据证实,法院最终被告人辩解。裁判结果: 根据现有证据,只能证实被告人向被害人借款后没有归还,不能证实被告人有非法占有被害人财物的主观故意及使用虚构事实的方法欺骗被害人,公诉机关指控被告人以虚构的事实骗取被害人财物犯诈骗罪证据不足,对被告人的指控不成立。本案经审判委员会讨论决定,依法判决:被告人无罪。行为人在未解除婚约的情况下,又与他人通过相亲的方式相识并订婚是否属于诈骗罪中隐瞒真相行为? 法院观点: 我国《婚姻法》对婚约未作规定,婚约不具有法律约束力,婚约的解除也不需要经过法定程序,婚约只是婚姻成立过程中的一种民间约定程序,其解除与否只受道德范畴的调整,只有因婚约引起的财产纠纷才受相关法律规范的调整。被告人即使在未解除婚约的情况下又与他人恋爱结婚,其行为虽然从道德层面上不被允许,但是从法律层面上,其行为并无违法之处,因此,不能认定其行为系刑法所规定的诈骗罪中的隐瞒真相行为。经审理查明,被告人于2014年初经媒人介绍与王某认识后,于2014年5月份与王某订婚,在订婚仪式上,王某给付被告人价值245415元的福特蒙迪欧轿车一辆、价值28488元的首饰一宗及订婚彩礼71800元。在得到上述财物后,被告人和王某1在没有领取结婚证的情况下按照传统习俗举办了结婚仪式,之后,二人到临沂租房共同居住生活。在此过程中,被告人虽然通过婚姻得到了财物,但并不足以证实被告人在主观上具有通过婚姻骗取对方财物的非法占有故意。2015年2月,二人因产生纠纷,王某到公安机关报案。在纠纷发生后,王某向被告人索要车辆时,被告人虽没有归还车辆,但其并没有进一步的逃避行为。因此在本案中,现有证据不能证实被告人在主观上具有非法占有目的,其行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件。裁判结果: 纵观本案查明的事实和证据,本案系由婚姻纠纷引起的财产纠纷案件,通过民事诉讼程序用民事法律规范加以调整和解决即可以达到解决矛盾和化解纠纷的效果,但本案却直接用刑事法律规范替代民事法律规范进行调整和解决,有违刑法的谦抑性原则。

综上,本院认为,认定上诉人犯诈骗罪的事实不清,证据不足。原审判决认定事实错误,适用法律错误。依法判决如下:撤销一审判决;上诉人无罪。虽然【反诈普法案例】要注重“宣传”,但重点还是要体现在“反诈”上,不能通过“好标题”上了“热搜”,“内核”的关注度却拉不满。略显遗憾。

整理人:宝通律所郭睿,电话:13583679782